「ギターから見た近代日本の西洋音楽受容史」(竹内貴久雄著)を読んで。

【前置き】

そもそも日本の音楽史とはどんな感じだったのか?気になってはいたが、考えてみても思い浮かぶことがあまりない。

音楽史全体となるとちょっと膨大過ぎて気がひけてしまう、そんなときに興味深い本を見つけた・・・ギターに携わる者としては、読んでみようかなという気になれた。

【ざっくり中身】

- ヨーロッパでは16世紀にはリュートが6コース化(6本弦仕様に)

- 同じ起源の楽器は日本では琵琶。中国経由で奈良時代すでに伝来していた。しかしその楽器の扱い方はポリフォニックでもハーモニックでも無い単純志向単旋律

- 前提は秀吉時代にキリシタン弾圧によってヨーロッパからのキリスト教文明圏音楽を拒絶した歴史がある

- キリスト教文明としての西洋音楽が渡来した最初はペリー2度目の来航時の黒船の上で乗組員たちが演奏するギターやバンジョーやフルートバイオリンで曲はフォスターらのアメリカ音楽だった(これは意外にも認識してなかった)。江戸時代末期1854年のことだ。ペリー来航ということだからつまりヨーロッパからではなくアメリカから入って来たということか!

- 明治時代、マンドリンとクラシックギターはほぼ同時期に来たが、まずマンドリンオーケストラが盛んに、次いで軍に吹奏楽が設置されウインドオーケストラも盛んに、次にレコードが普及して本当の管弦楽が聴ける時代にはいるにつれマンドリンや吹奏楽はその地位を明け渡す、そんな時代背景におけるギターの立ち位置は肩身の狭いものだった。

- マンドリンオーケストラの裏方に甘んじながらいつかスポットを浴びるチャンスを夢見てきたのが日本におけるギターだったようだ(もちろんこの場合クラシックギター)。

- セゴビア黒船が昭和に到来(スペインのクラシックギターマエストロの一人アンドレアセゴビアが1929年S4年初来日)、以後感化された邦人ギタリストが研究や収集、作曲や演奏に励みながら日本のギター界をけん引、戦争により苦難を味わうも、50年代のセゴビア2度目の来日時には世界基準への扉はすでに開いて山下和仁を輩出し、過去はどうあれ西洋クラシックギターへの平等なチャンスは与えられるようになった。

という、その日本クラシックギター界の歴史が人物の動きを軸に語られている書籍。内容的にはただそれだけで、「ギター」と言ってはいるが「クラシックギター」界だけの話をまとめてある。

【一言感想】ギタリストとして知っておきたい日本のクラシック音楽伝来過程とクラシックギター業界史、そしてその限りない浅さ(わずか170年しかヨーロッパの伝統音楽について接点が無かったのが日本だという現実、更にギターに関しては100年未満)が分かった。ところでこの本は、日本におけるクラシックギターサイドの話に限定されすぎていて、ギター音楽史全体という文脈から現在までの歴史が全然見えてこない・・・アコースティックギターやエレキについては全く触れていない書だった。とにかく、日本の音楽史がなんと浅いこと、という気づきの書とは言える。

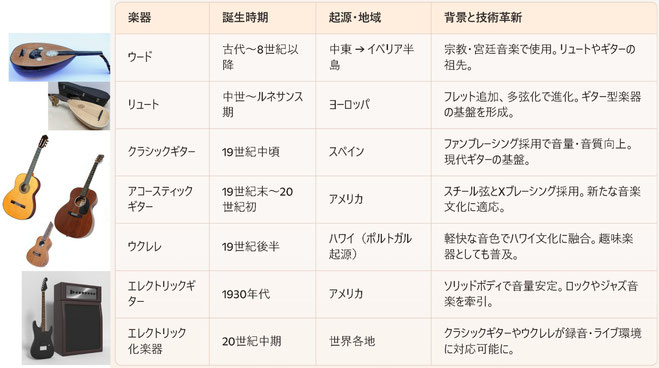

ギター史の大局

ここで、ギター属の全体像をつかむため少し調べてみた。クラシック音楽の世界で今でも演奏される中世の楽器リュートのあと、アントニオ・デ・トーレス(Antonio de Torres 1817年スペイン・アルメリア生まれ)によってクラシックギターが完成、それがアメリカに渡るともっと音量を出そうとスチール弦を張ってみるも改良の必要に迫られてC.F. マーチン (Christian Frederick Martin)らがアコースティックギターを生み出した。この流れが特に重要ポイント。